<サイドメモ>PCIを支える画像診断

こちらの記事は、『虚血性心疾患:経皮的冠動脈形成術(PCI)』の補足記事です。

我が国では、PCIを行う時に、血管内エコー(IVUS)や血管内光干渉断層法(OCT)などの画像診断(血管内イメージング)を併用するのが一般的です。

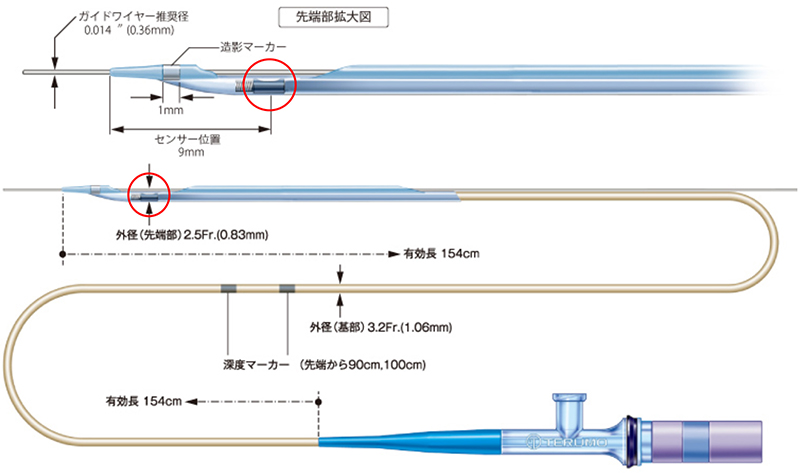

血管内エコー(IVUS)カテーテルの先端部分の拡大図(上)と全体像(下)です。

カテーテルの先端部近くに超音波のセンサー(赤い丸印)が取り付けられており、器械を使ってカテーテルを一定のスピードで引き抜きながらエコー画像を撮影し記録します。

出典:テルモ(株)ホームページより

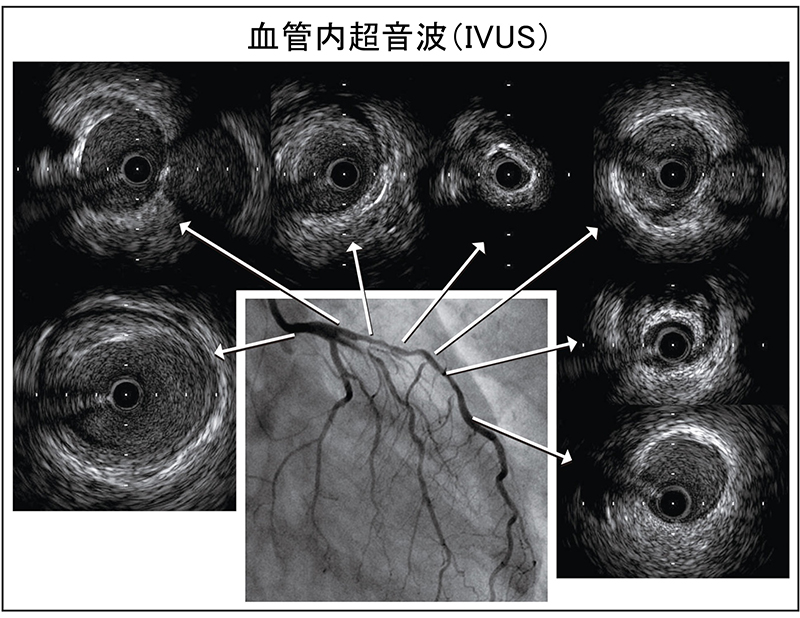

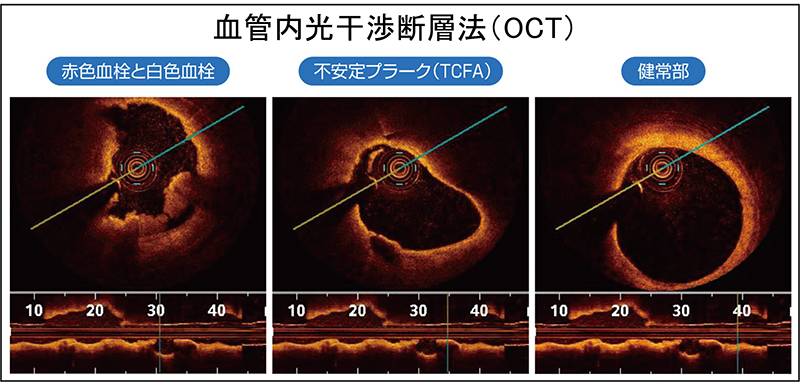

IVUSもOTCも、太さ1mm弱の細いカテーテル(検査器具)から超音波および近赤外線を照射して冠動脈の横断面画像を撮影します。空間分解能(どれだけ小さいものまで見分けられるかを示す尺度)は、IVUSが100〜200μm、OCTが10〜15μm(1μmは1mmの1/1000)です。OCTの解像度はIVUSの10倍で、その画像は驚くほど鮮明です。描出できる範囲はIVUSが数mmで、OCTは1〜2mmと観察できる範囲に差があります。IVUSは冠動脈の外側まで映し出すことができ、冠動脈の全体像を把握するのに有用です。OCTは、見える範囲はやや限られますが冠動脈壁の内側の細部まで観察することが可能であり、IVUSの弱点である石灰化や血栓をきれいに映し出すことができます。しかし、近赤外線は到達度が弱く血液中の赤血球や白血球に遮られてしまうので、何か工夫をしないと近赤外線が冠動脈壁まで届かずOCTの撮影ができません。なので、OCTの撮影は、冠動脈造影をしながら行います。つまり、ガイディングカテーテルから造影剤を注入して血球成分を洗い流している数秒間に、冠動脈の50〜100mmの範囲を毎秒20〜40mmで撮影装置を高速移動させて撮影するのです。一方、IVUSでは、赤血球や白血球が撮影の邪魔になることはありません。

上の図は血管内超音波(IVUS)、下の図は血管内光干渉断層法(OCT)の画像です。

空間分解能(どれだけ小さいものまで識別できるかを示す尺度)は、IVUSが100〜200μm、OCTが10〜15μmです(1μmは1mmの1/1000)。OCTの解像度はIVUSの10倍で、きわめて鮮明な画像が得られます。描出できる範囲はIVUSが数mmで、OCTは1〜2mmと観察できる範囲に差があります。どちらも、径1mm弱の細いカテーテル(検査器具)から超音波および近赤外線を照射して冠動脈の横断面画像を撮影します。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス

このように、IVUSとOCTには一長一短があります。両者を一緒に使えれば鬼に金棒ですが、健康保険の取り決めでは1回のPCIでIVUSとOCTの両方を使うことは許されていません。PCIの現場では、IVUSとOCTのどちらか一方を使って、以下のようなことをチェックします。冠動脈ステントを留置する前には、バルーンカテーテルで拡げた後に生じた動脈壁の解離(裂け目、亀裂)の状態を確認したり、ステントのサイズを決めるために病変の長さや血管径(太さ)などを計測します。冠動脈ステントの留置後には、ステントの断面がいびつにならず正円になっているか、血管壁から浮き上がらずピッタリ密着しているかをチェックします。冠動脈ステントが適正に拡がっているかどうかは、長期成績(長年にわたり、再狭窄をきたさずに血流を保つことができるか)に大きく影響します。IVUSやOCTの画像情報は冠動脈造影では得られないものばかりで、PCIを安全に行うため、さらにPCIの長期成績を向上させるためには欠かすことができません。

ところで、冠動脈CT検査ではプラーク(コレステロールがたまってできた動脈壁の隆起)や石灰化(カルシウムの沈着)など冠動脈壁の内部の様子を把握することができますが、冠動脈CT検査の画像情報を事前に検討しておくことも忘れてはいけません。冠動脈の石灰化が高度であればロータブレーターが、プラークの量が多ければ方向性アテレクトミー(DCA)が必要になるかも知れません。冠動脈CTの画像情報を基に、IVUSとOCTのどちらを使うかを予め決めておくこともあります。

我が国では、PCIの時にはIVUSやOCTを使わないことがないくらいですが、欧米ではこれらの画像診断を日常的に使うことはありません。PCI後の生存率は、欧米に比べて我が国の方が良好です。その差には、人種差、動脈硬化の重症度、高血圧症や糖尿病などの冠危険因子の治療の良し悪しなどいろいろな要因が関わっていると考えられますが、IVUS・OTCなどの画像診断を併用しているかどうかの差が大きいという見解もあります。

[関連記事]