植込み型除細動器

こちらの記事は、『肥大型心筋症』の補足記事です。

植込み型除細動器

植込み型除細動器(ICD、Implantable Cardioverter Defibrillatorの略称)は、突然死の原因となる心室細動(VF、Ventricular Fibrillationの略称)あるいは心室頻拍(VT、Ventricular Tachycardiaの略称)などの致命的な心室性不整脈を止めるための器械です。不整脈を起こさないようにするのではなく、起こってしまった不整脈を瞬時に的確に治療する医療機器です。

心室細動(VF)とは?

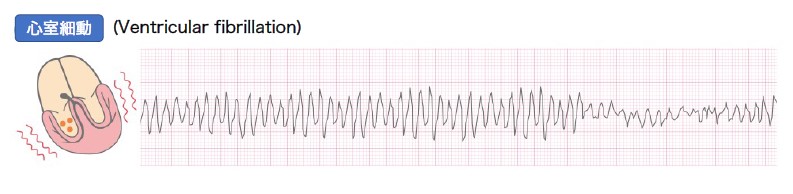

VFでは、電気的興奮が心室の様々な部位で無秩序に発生するため(下の心電図)、心室は細かく震えているだけで通常の収縮はみられず、心臓から血液が送り出されなくなります。つまり、心拍が止まっているのと同じ状態です(心停止)。VFが起こると、数秒で意識がなくなります。心停止(VF)の発生から3分で脳障害が始まり、1分毎に救命率は7~10%低下するとされています。心停止から救命処置の開始までが1分以内だと95%が、3分以内だと75%が救命され、脳のダメージが避けられる可能性も高いです。しかし、5分経過すると救命率は25%に低下し、8分経つと救命はかなり難しくなります。

画像は横にスクロールします。

心室細動(VF)の心電図。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス

VFが起こったら、1分1秒でも早く電気ショックを行ってVFを止めなければなりません。病院内であれば除細動器を用いて、病院外では一般人でも使用できるAED(Automated External Defibrillatorの略称、自動体外式除細動器)を用いて電気ショックを行います。電気ショックを行うまでは、心肺蘇生(毎分100〜120回の胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸、文末の脚注を参照)を続けます。人工呼吸なしで心臓マッサージを行うだけでも、救命の可能性があります。VFを起こして救命処置で助かった場合や、VFになるリスクが高い場合にはICDを植込みます。

心室頻拍(VT)とは?

心室から発生した心室性期外収縮が、3つ以上連続して発生するのがVTです(下の心電図)。30秒以内に自然に止まるVTを、非持続性VTといいます。30秒以上持続するVT、あるいは30秒以内に命に関わる危険な症状(意識消失、急激な血圧低下など)が現れて電気ショックなどの緊急処置が必要なVTを、持続性VTといいます。VTの心拍数は120~250/分ですが、中には70~120/分の緩徐なVTもありslow VT(促進型心筋固有調律)といいます。Slow VTは、心室の自動能が亢進して発生する「タチの良い」例外的なVTで、症状がない限り治療は行いません。

VF・VTの20〜30%では明らかな病気はありませんが(特発性VFおよび特発性VT)、多くの患者さんには何らかの心臓病があります。例えば、心筋症(肥大型・拡張型心筋症、不整脈原生右室心筋症)、虚血性心疾患、先天性心疾患、サルコイドーシスなどです。VF・VTは、心臓手術の直後にも起こりやすく、電解質異常や薬物中毒が原因のこともあります。

画像は横にスクロールします。

心室頻拍(VT)の心電図。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス(一部改変)

VTの治療法には、抗不整脈薬、高周波カテーテルアブレーション、心臓外科手術、さらにICDがあります。心拍数が高くなくすぐに自然停止する非持続性VTは、自覚症状はまずないのでVTの治療は行わず、心臓病があればその治療を行いながら様子をみます。発作回数が多くて症状(動悸・めまい・ふらつきなど)がある非持続性VTや、発作中も血圧低下がなく安定している持続性VTは、抗不整脈薬の内服やカテーテルアブレーションで治療します。

持続性VTでは、VT中の心拍数が速いほど、VTの持続時間が長いほど、心機能低下が高度であるほど、血圧が低下してショック状態になったり、VFに移行して突然死する危険性が高くなります。脈拍が速いと、左心室が充分に拡がる前に次の収縮が始まるので、空打ち状態となって血圧が低下します。心拍数200/分以上のVTはとくに危険です。このように突然死の危険性がある持続性VTに対しては、ICDの植込みを検討する必要があります。

植込み型除細動器(ICD)とは?

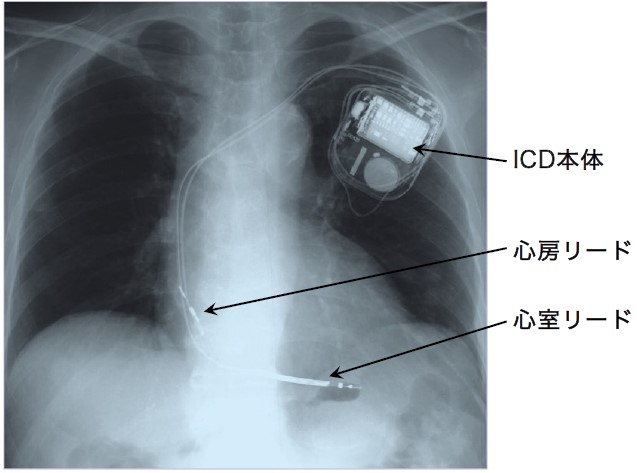

ICDは、突然死を予防する最も有効な治療法です。ICDは人工ペースメーカーと同じような構造で、作動回路と電池を内蔵する「本体」と「リード」からなります。本体は人工ペースメーカーと同様に、左鎖骨の下方の前胸部皮下に植込まれ、リードは左鎖骨下静脈から右心房を経て右心室に留置されます(下の写真)。また、洞不全症候群や房室ブロックなどの徐脈性不整脈がある場合は、右心房に2本目のリードを留置してペースメーカー機能を作動させます。電池寿命がくると、ICD本体の交換が必要です。電池寿命は概ね5~7年ですが、ICDの作動状況によって異なります。リードは、問題がなければ交換せずに使用し続けることができます。

植込み型除細動器の植込み後の胸部レントゲン写真。作動回路と電池を内蔵する「本体」に、右心室に留置された「心室リード」と、右心房に留置された「心房リード」が接続されています。本体は、人工ペースメーカーと同様に左鎖骨の下方の皮下に植込まれています。

出典:インフォームドコンセントのための心臓・血管病アトラス(一部改変)

ICDは心電図を常に監視して、VF・VTを検知したら瞬時に治療を開始します。VF治療では電気ショックを、VT治療では抗頻拍ペーシングと電気ショックを作動させます。電気ショックは、ICD本体と心室リードの間で直流通電させて行います。抗頻拍ペーシングは、発生したVTよりも少し速い頻度で心室を刺激して(心室ペーシング)VTを停止させる方法です。

VFでは、発生後すぐに意識がなくなるので、初めから電気ショックで治療しても患者さんの苦痛はありません。しかしVTでは、発生後しばらく意識があることが多いので、患者さんの苦痛がないようにまず抗頻拍ペーシングを行い、無効なら電気ショックを行うようにプログラムします。VT治療の電気ショックは、VF治療よりも低エネルギーです。

皮下植込み型除細動器(S-ICD)という医療機器もあります

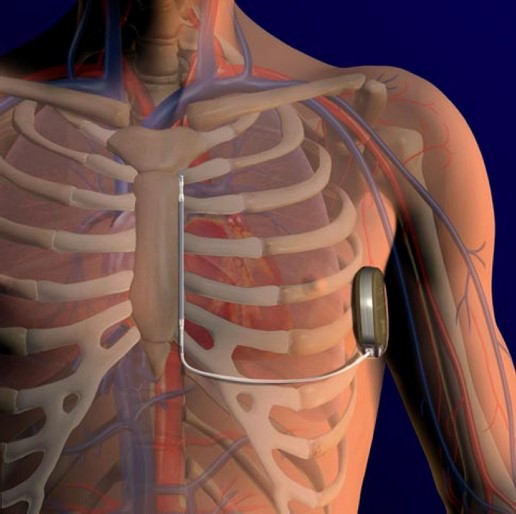

皮下植込み型除細動器(S-ICD、Subcutaneous Implantable Cardioverter Defibrillatorの略称)は、本体もリードも全て皮下に植込みます。S-ICDの本体は、左側胸部の皮下に植込まれます。リードは、静脈内には挿入せず、本体から胸骨の中央さらに胸骨の上方に向けて皮下を通します(下の図)。我が国では、2016年に医療保険で使用が認められました。S-ICDが使われるようになってから、通常のICDのことを経静脈ICD(TV-ICD、TransVenous-ICVの略称)と呼ぶようになりました。

皮下植込み型除細動器(S-ICD)のイメージ。ICD本体は左側胸部の皮下に、リードは本体から胸骨の中央さらに胸骨の上方に向けて皮下に留置されます。

出典:Journal of American College of Cardiology 2013; 61: 20–2

S-ICDでは心臓内にリードを留置しないので、「抗頻拍ペーシング」は行えず、治療は「電気ショック」だけに限られます。また、徐脈性不整脈に対するペースメーカー機能はありません。しかし、血気胸など植込み時の合併症の心配がない、固定不良によるリードのずれの心配がない、長期的にリード感染やリード断線の心配がないなど、リードに関連する厄介なトラブルがないという大きなメリットがあります。これらのS-ICDの特性と患者さんの病状を考え合わせて、TV-ICDとS-ICDのどちらを選ぶかを検討します。

右心室に留置したリードで心臓から直に心電図を感知するTV-ICDに比べると、皮下に植込んだシステムで心電図を感知するS-ICDは、VF・VTの検知能力が劣るのではないかという心配がありました。しかし、実際には、VF・VTの誤認(誤作動)は思ったほど多くなく、VF・VTに対する治療成績はTV-ICDと比べて遜色のないものでした。

着用型自動除細動器(WCD)という医療機器もあります

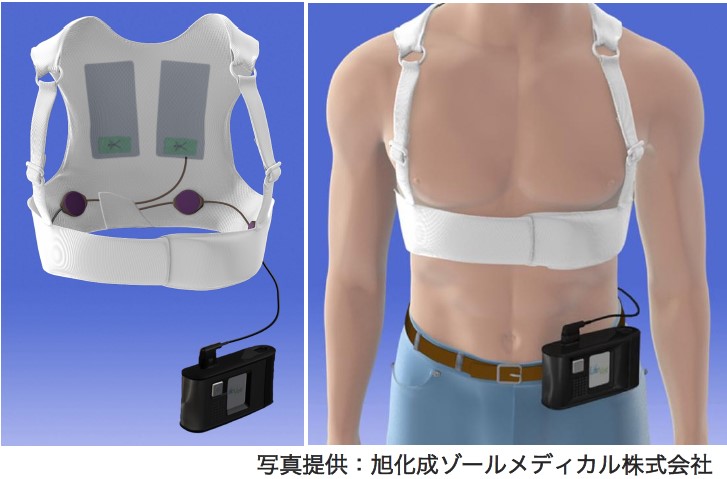

着用型除細動器(WCD、Wearable Cardioverter Defibrillatorの略称)は、着用型ベストに心電図の電極と通電用パッドが装備された医療機器です(下の写真)。体表面の心電図でVFやVTを検知して、電気ショックも体表面から行うという簡易なシステムですが、突然死を減らすことが実証されています。

着用型自動除細動器(WCD)の外観と、装着のイメージです。ベストには、心電図の電極と通電用のパッドが装備されています。ベストの背中側から伸びるコードは、腰にあるコントローラーに接続されています。

我が国でも、2014年に、最長3か月間の使用が医療保険で認められました。WCDが必要とされるのは、ICDが本当に必要かどうかが未確定の場合や、ICDの植込みがすぐにできない事情がある場合です。具体的には、以下のような状況があります。

高度の収縮能低下(左室駆出率≦35%)は、VF・VTの重要な危険因子でありICD植込みの要件です。しかし、①急性心筋梗塞を起こした直後、②虚血性心疾患を経皮的冠動脈形成術や冠動脈バイパス術を行って血流を改善させた場合、③心不全の治療を新規に開始した場合は、治療が奏功して数ヶ月後に心機能が大幅に改善する可能性があります。「収縮能低下が高度なのでICD植込みが必要」と判断した場合でも、その数ヶ月後に心機能が改善してICDが不要となる可能性があるということです。心機能が改善するかどうか見極める期間を、WCDを使って乗り切ることができれば、不要なICD植込みが避けられます。

また、リードやICD本体に細菌が感染して止むなくICDを取り出した場合は、感染症が完全に治るまでICDの再植込みはできません。ICD植込みができるようになるまで、ICDの代役をWCDに任せれば、その間の突然死を防ぐことができます。

参考資料

日本循環器学会/ 日本不整脈心電学会合同ガイドライン フォーカスアップデート版不整脈非薬物療法(2021年改)

心肺蘇生の関連情報

- 日本医師会:救急蘇生法の手順

- 日本心臓財団:AEDを使った救命の仕方

- 日本赤十字社:(一次救命処置)心肺蘇生

「人工呼吸なし(胸骨圧迫だけ)の心肺蘇生法」について

院外心停止に対しては、一般市民が心肺蘇生を行うことが極めて有効ですが、2/3の事例では救急隊が到着するまで心肺蘇生が行われていないのが実情です。口をつけることへの抵抗感や、胸骨圧迫(心臓マッサージ)と人工呼吸を同時に行う煩雑さが、心肺蘇生のハードルを上げていると思われます。そのような中、「人工呼吸なしの心肺蘇生でも、人工呼吸ありと同等の効果がある」、あるいは「人工呼吸なしの方がむしろ救命率が高い」ことがいくつかの大規模臨床研究で示されました。胸骨圧迫のみのシンプルな蘇生法であれば、心肺蘇生の実施率向上が期待できそうです。人工呼吸なしの心肺蘇生は、ハンズオンリーCPR(Hands-Only CPR、手だけ[=胸骨圧迫だけ]の心肺蘇生)あるいはコール&プッシュ(Call and Push、救急要請と胸骨圧迫)と名付けられ普及啓蒙が進められています。

関連情報

【ハンズオンリーCPR】

- 国立循環器病研究センター病院:ハンズオンリーCPR

【コール&プッシュ】

- 一般社団法人 日本循環器学会:コール&プッシュ 誰でもできる胸骨圧迫+A E Dの蘇生法 あなたの手で救えるいのちがあります」

- 公益財団法人 日本心臓財団:「第14回日本心臓財団メディア ワークショップ>コール&プッシュ!プッシュ!プッシュ!」一般人による救命救急の今

[関連記事]