<サイドメモ>急性動脈閉塞によって起こる急性下肢虚血

こちらの記事は、『PADとは?』の補足記事です。

急性下肢虚血は、急性下肢動脈閉塞によって起こります

急性下肢虚血(ALI:Acute Limb Ischemiaの略称)は、足の動脈が突然閉塞(急性下肢動脈閉塞)して起こる病気です。足の血流が急激に減少するので、発生した直後から足の虚血(酸素と栄養が充分に行き渡らないために、足の働きが障害されること)が進行します。

原因には、塞栓症と血栓症があります

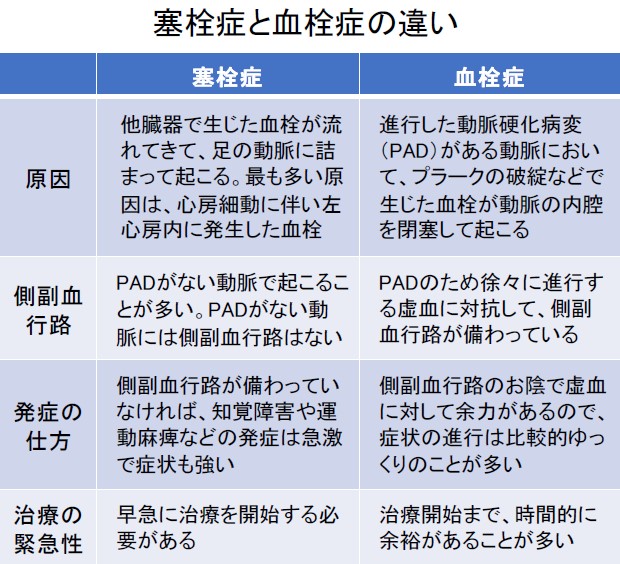

足の動脈が閉塞する原因には、塞栓症と血栓症があります。両者の発生頻度はほぼ同じで、まれに外傷性があります。塞栓症も血栓症も、血液が固まってできる血栓が動脈を塞ぐのが原因ですが、血栓の塞がり方に違いがあります。血栓症は、足の動脈にできた血栓がその場で徐々に大きくなり動脈の内腔を塞いで起こります。塞栓症は、別の臓器でできた血栓が剥がれて血流にのり、それが足の動脈に詰まって起こります。

塞栓症のほとんどは心臓で発生した血栓が原因で(心原性)、その大部分は心房細動に伴って生じる左心房内の血栓です。その他の心原性の塞栓源は、人工弁に付着した血栓や、心筋梗塞後に左心室内にできた血栓などです。心臓以外で生じる塞栓源には、大動脈の粥腫(動脈壁に沈着したコレステロールなどの堆積物)や、大動脈瘤の中にできた血栓があります。カテーテル検査やカテーテル治療中に生じた血栓が、原因になることもあります(医原性血栓塞栓症)。塞栓症で血栓が詰まる動脈は、大腿動脈〜膝窩動脈が大半を占めます。

血栓症は、足の閉塞性動脈硬化症(PAD)によって生じたプラーク(コレステロールがたまってできた動脈壁の隆起)の破綻などで発生した血栓が原因です。

どんな症状があるの?

動脈が血栓で閉塞すると、脈拍が弱くなるか触れなくなります。皮膚の蒼白、足の疼痛・冷感・しびれ感が出現し、虚血の進行に伴って知覚鈍麻・運動麻痺・筋肉の硬直がみられます。

血栓症は、PADがある動脈で起こります。PADのため足の血の巡りが徐々に悪くなるのに伴って、側副血行路(天然のバイパス)が発達します。側副血行路が備わっていると、動脈が急に詰まっても虚血による組織のダメージの進行は比較的ゆっくりのことが多く、治療開始まで時間的に少し余裕があります。病院を受診した時に、すでに起こってから1〜2日経っているようなこともあります。

一方、塞栓症は、PADのない動脈で起こることが多いです。そのような動脈には側副血行路が備わってないので、いきなり血流が途絶えると虚血による組織のダメージは大きいです。症状は激烈で進行が早く、治療開始までは時間との戦いとなります。

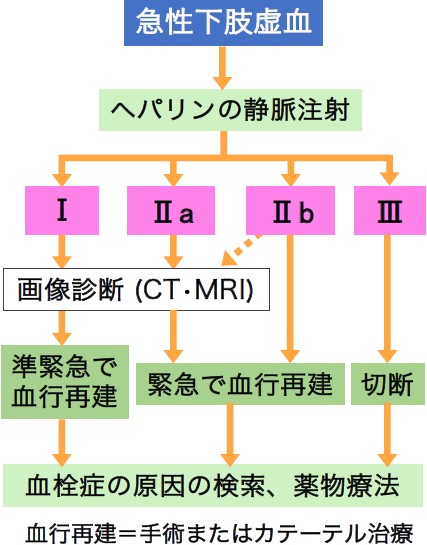

ALIと診断したら、直ちにヘパリンを静脈注射します

足の切断に至るのは5〜30%、死亡率は15〜20%といわれており、適切な治療が行われなければ生命の危険があります。急に起こった足の疼痛や筋力低下などでALIを疑ったら、足の動脈の触診やドップラー聴診器で脈拍の左右差を確認します。症状がある足の脈が明らかに弱い場合は、エコーやCT・MRIなどの画像診断を行います。画像診断は、治療方針を決めるために必須の検査です。

ALIと診断したら、直ちにヘパリン(抗凝固薬)を静脈注射して、動脈を塞いでいる血栓が大きくなるのを防ぎます。治療の準備をしている間に病状が進行するのを、少しでも食い止めるためです。

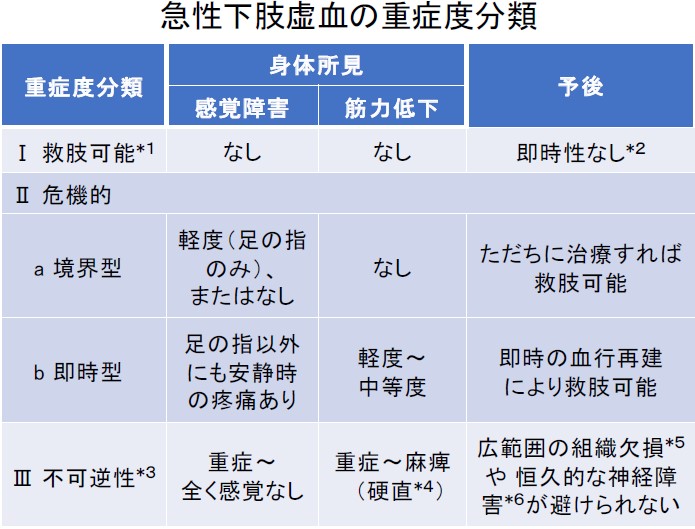

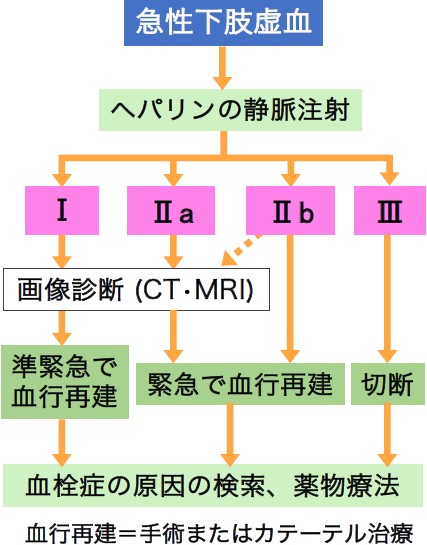

次に、治療方針を大きく左右する重症度を確認します。下肢の虚血の重症度は、知覚障害や筋力低下の程度に基づいて分類されます(下の表)。運動麻痺がある重症度分類 ⅡbとⅢは、急いで血流を回復させる必要があります。中でも、つま先が垂れてしまう下垂足(かすいそく、原因は腓骨神経麻痺)は治療の緊急性が高い所見です。下垂足は、寝かせた状態で診察すると見逃しやすいので要注意です。

表中の *1〜*6 を言い換えると以下の通りです。

*1:足の切断が避けられる。

*2:ただちに治療を開始する必要はない。

*3:組織が壊死してしまい元の状態に戻らない。

*4:筋肉が持続的に硬くなり足が動かなくなった状態。

*5:高度壊死の治療目的で行う切断のために足の広範囲を失うこと。

*6:いつまでも持続して元に戻らない神経障害(感覚障害や筋力低下)。

参考資料:日本循環器学会/日本血管外科学会合同ガイドライン 抹消動脈疾患ガイドライン(2022年改訂版)

大まかな目安として、重症度Ⅰは24時間以内、重症度ⅡaとⅡbは6時間以内に血流を戻す必要があり、重症度Ⅱbは直ちに治療を開始します。重篤な運動麻痺や筋肉の硬直を認める重症度IIIは、不可逆性と判断して足の切断を考える必要があります。発生してから時間が経つと組織の壊死が進み、乳酸・カリウム・ミオグロビンなどが足の虚血領域に溜まります。治療により血流が再開すると、これらの有害物質が全身に拡がり、腎不全・呼吸不全・致死的不整脈などの重篤な多臓器障害を引き起こし死亡の原因になります。

ALI治療の流れ。ALIと診断したら、直ちにヘパリン(抗凝固薬)を静脈注射します。重症度Ⅰは24時間以内、Ⅱa・Ⅱbは6時間以内の血流再開が必要で、Ⅱbは直ちに治療を開始します。虚血による組織変化が不可逆性となった重症度Ⅲは、足の切断を避けることは難しいです。

参考資料:日本循環器学会/日本血管外科学会合同ガイドライン 抹消動脈疾患ガイドライン(2022年改訂版)

血流を回復させる手段は、手術が第一選択です

欧米では、手術とカテーテル治療の成績に差はありません。しかし我が国では、まだ認可されていない治療器具や薬剤がある、欧米のように薬剤の大量投与が認められていないなどの制約があるので、カテーテル治療の成績は欧米ほど良くありません。とくに血栓の量が多い時には、カテーテル治療では歯が立ちません。今のところ、我が国では手術で血流を戻すのがALI治療の第一選択です。

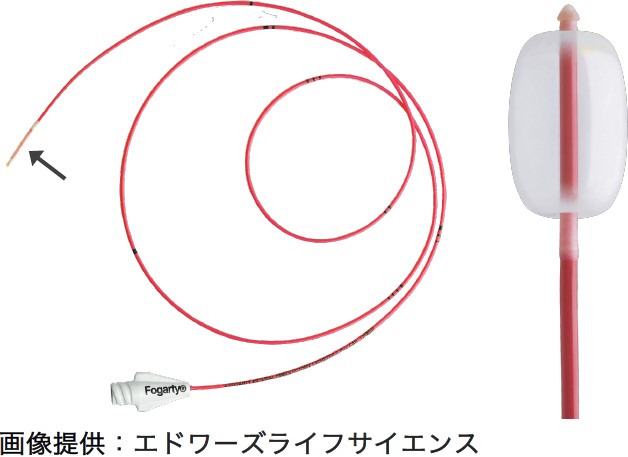

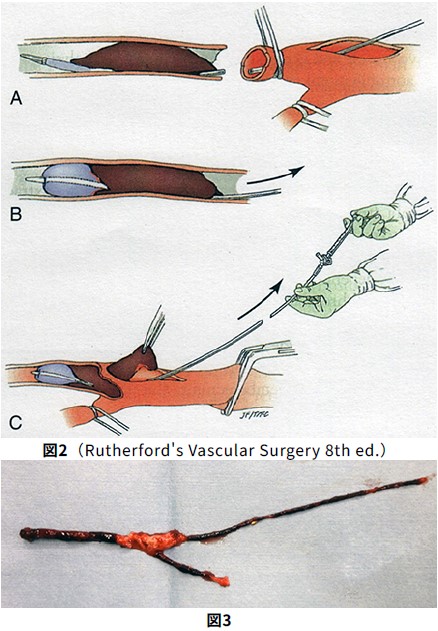

最もよく行われている手術は、バルーンカテーテル(フォガティーカテーテル)による血栓除去術で、血管造影をしながら行います。血栓で閉塞した動脈の中枢側を露出させ、動脈を切開してフォガティーカテーテルを動脈内に挿入します。血栓の先までカテーテルを進めた後にバルーンを膨らませ、そのままカテーテルを引き抜いて血栓をかき出します。動脈硬化のない動脈で起こった塞栓症は、この手術だけで治療が完了します。

1963年に考案され、現在も血栓除去術に使われているフォガティー(Fogarty、考案者の名前)カテーテルの外観です。右の写真は、先端のバルーン(矢印)を膨らませたところです。

フォガティーカテーテルを使った血栓除去術のイメージ。切開した動脈にカテーテルを挿入して血栓の先まで進め(上の図のA)、バルーンを拡げたまま引き抜いて血栓をかき出します(B・C)。下の写真は、取り除かれた長い血栓です。

出典:国立研究開発法人 国立循環器病研究センターのホームページ(2025年1月)より

https://www.ncvc.go.jp/hospital/section/cvs/vascular/vascular-tr-04/

①高度の動脈硬化のためフォガティーカテーテルが挿入できない、②全身状態が不良で手術のリスクが高い、③手術室が空いていないなどの理由ですぐに手術ができない場合は、代替策としてカテーテル治療が選択されます。カテーテル治療では、カテーテルの先端を血栓に押し当てて吸引したり(経皮的血栓吸引除去)、血栓溶解剤をカテーテルから血栓に向けて流したりします(経カテーテル血栓溶解療法)。血栓溶解剤の投与方法として、点滴や静脈注射(全身投与)は推奨されていませんが、血栓溶解療法には一定の効果があります。動脈硬化が強い場合は、バルーンカテーテルでの拡張やステント留置を行なったり、バイパス術が必要になることもあります。

塞栓症の場合は、血栓の出所を調べます

塞栓症の場合は、ALIの治療後に、心エコー検査・24時間心電図検査・大動脈の造影CT検査などを行なって、原因となった血栓の出所を調べます。心エコー検査は左心房内や左心室内の血栓をチェックするため、24時間心電図検査は血栓の原因となる心房細動をチェックするため、大動脈の造影CT検査は大動脈瘤や瘤内の血栓をチェックするために行います。心臓内の血栓や心房細動が見つかったら、再発予防のため抗凝固薬の内服を開始します。

[関連記事]